TEXTO KAREN SPAHN

Es poco habitual escuchar el nombre del pintor húngaro Laszló Szabó de Dobos y de su obra en la escena artística regional. Sin embargo, cuando se busca su nombre en internet aparecen referencias de peso: su formación en la Bauhaus, su participación en la proyección del aeropuerto de Budapest y los retratos de Eva Duarte de Perón y Juan Domingo Perón. No todo está en internet, y esto es algo para estar agradecidos, ya que ir tras los pasos de un retrato, autoría de Szabó, de Saito Shosaku, pintor japonés afincado en Entre Ríos entre las décadas de 1950 a 1990, permitió dar con una fuente importantísima: Anikó Szabó de Dobos, hija del artista europeo, arquitecta y pintora. Ella, junto a su hermana Eva, abrió generosamente el archivo familiar para explicar no sólo cómo llegó su padre a pintar a otro artista migrante radicado en Diamante, sino además para narrar el trayecto de su familia en la provincia en una gira artística que se prolongó por circunstancias impensadas entre 1955 y 1956.

Los escritos personales, obras y papeles conservados por Anikó y Eva constituyen la estructura fundamental de esta nota. Lo que sigue es sobre László Szabó de Dobos en Entre Ríos y la amistad con el artista japonés radicado en la provincia, Saito Shosaku. Este texto también trata sobre la importancia de los vínculos y el papel de la cooperación como incentivo en las trayectorias artísticas.

Biografía del artista

László Sándor Dobosi Szabó nació en Hungría, el 15 de junio de 1907. La formación de László Szabó de Dobos -como será conocido posteriormente en Argentina- es sorprendente. Se graduó en 1930 como arquitecto-ingeniero por la Universidad Politécnica de Budapest. En Alemania asistió a los cursos de la Bauhaus en su sede de Dessau, con la dirección de Mies Van Der Rohe; algunos de sus profesores fueron Hannes Mayer, Paul Klee, Wassily Kandinsky y Walter Gropius. En 1936 participó en el Congreso Internacional de Arquitectura de París con tres proyectos realizados. Por esos años realizó 32 obras de arquitectura como Perito Ingeniero ad honorem de la Cruz Roja Húngara. Obtuvo también el Primer Premio en el concurso para el proyecto del Aeropuerto Internacional de Budapest. En 1944 fue Delegado a la Comisión Internacional para la Reconstrucción de Europa destruida por la guerra, en carácter de representante del gobierno húngaro, con sede en Berlín. En 1945 se refugió en Alemania Occidental a causa de la ocupación rusa en Hungría, donde se dedicó a la pintura. En 1948 obtuvo el Primer Premio en Retratos en el Salón Nacional de Münich.

En diciembre de ese año llegó con su familia a Argentina: «Su patria, Hungría, quedó allá, muy lejos tan solo en la distancia, y fue, como el nido a los pájaros: lugar de formación y trampolín de vuelo en ensayos de distancias, hasta alcanzar aquel impuesto por las circunstancias o por su riqueza imaginativa», publicó El Diario de Concordia el 10 de septiembre de 1955. Lo que la nota no dice es que su patria le había quedado lejos porque tuvo que recorrer un camino largo de desplazamientos y violencia.

Anikó Szabó de Dobos apunta en sus escritos personales: «Mis padres huyeron de los constantes bombardeos, de la muerte y de la desesperanza. Creían firmemente que cuando la guerra finalizara, volverían a su país. Antes de exiliarse, mi padre vivió experiencias espantosas: fue tomado prisionero y trasladado a un campo de concentración ruso. Allí los soviéticos planeaban deportarlo, junto con los otros, a Siberia, a los Gulags, los campos de trabajos forzosos estalinistas. Mi padre logró escapar una noche».

En otro pasaje de sus memorias Anikó escribe: «Mi papá de 38 años y mi mamá Ana María Tachler de 30 años y embarazada de mí, escaparon de Hungría en el último tren de la Cruz Roja que partió de Budapest hacia Alemania, antes de que se concretara el cierre total de las fronteras. Mis abuelos no quisieron irse de su patria y quedaron bajo control soviético hasta su muerte. Nunca más se volvieron a ver, la guerra desmembró a la familia».

Más adelante, afirma: «Una vez que mis padres llegaron a Plarnhof, Alemania, mi pueblo natal, fueron hospedados por un campesino alemán en su granja. Allí nos quedamos tres años y nació Eva, mi segunda hermana. La granja estaba ubicada en medio de un frente de batalla entre las Potencias Aliadas y las del Eje. Era un sitio peligroso: se escuchaba el persistente ruido de las metrallas y las tropas beligerantes recorrían la zona constantemente. En una ocasión los norteamericanos entraron a la granja y abrieron la puerta a patadas en búsqueda de armas. El granjero tenía siete hijas mujeres y temía por ellas, ya que eran frecuentes las violaciones por parte de los soldados».

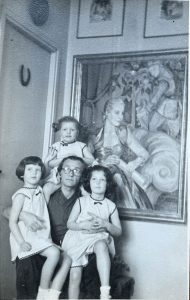

El matrimonio húngaro temía otra guerra y por esa razón decidieron migrar a Argentina. Las dificultades no terminarían ahí. Como otros miles, por aquellos años de posguerra, realizaron el viaje en barco y el paso obligado por el Hotel de Inmigrantes. Al año siguiente, el nacimiento de Ana, tercera hija del artista y el fallecimiento de su esposa significaron nuevamente enfrentarse a la adversidad. En Argentina, László no pudo ejercer como arquitecto ya que su desconocimiento del idioma le impedía revalidar su título. En 1955, en la revista Vea y Lea se publicó la nota Un gran artista húngaro está en Buenos Aires: Ladislao Szabo de Dobos. Allí se comentaba que «el castellano también lo está aprendiendo gracias a su hija, la encantadora Anikó -seis años de indescriptible gracia-, que lo habla fluidamente y es la intérprete de la familia».

Organizó una escuela de dibujo, pintura y arquitectura en su departamento en el barrio de Villa Urquiza y comenzó a pintar retratos al óleo. Más tarde, con un buen dominio del español, se dedicó a la docencia en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata.

Por aquellos años le encargaron pintar el retrato de Eva Perón de cuerpo entero. László contó a sus hijas: «Era una mujer bellísima y cuando me encargaron pintarla, ella me dijo: ¡No tengo tiempo de posar, pero instálese en mi despacho el tiempo que necesite y haga lo que pueda! Nunca paraba, su movimiento era incesante. Durante dos semanas fui a pintarla todos los días en el Ministerio de Trabajo. El retrato se colocó en el sindicato de los gráficos y creo que desapareció entre tantas revoluciones».

Lázslo junto a sus hijas Anikó, Eva y Ana posan frente al retrato de Evita. (1953)

La estadía de los Szabó de Dobos en Entre Ríos

El año 1955 fue muy ajetreado para László. Rápidamente su pintura comenzó a cobrar visibilidad en el mundo del arte recibiendo la atención de la crítica. En el mes de julio realizó una exposición en la famosa Galería Müller y el comentarista José Quesada elogió al artista en la Radio del Estado asegurando que se trataba de un «dominador absoluto del color, en una amalgama de modernidad y clasicismo. Así, sus retratos son perfectos en la especie de su contenido. Distan de ser fotográficos, pero son algo más: son retratos psicológicos, que trasuntan el alma del modelo».

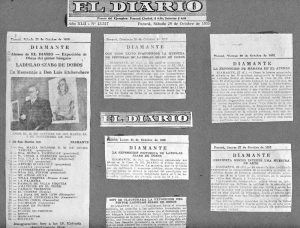

El 8 de septiembre, László y sus tres hijas llegaron a Paraná. El Diario anunciaba su recorrido por la región en una gira artística de dos meses que incluía Concordia, Villaguay, Paraná, Diamante y Santa Fe. La exhibición itinerante prometía un conjunto de obras que en cada ciudad se mantuvo más o menos estable y con algunas incorporaciones. Esto significó que el artista concretara algunas ventas y dedicara tiempo al ejercicio de la pintura en el trayecto. En total, fueron unas 32 obras que estaban dedicadas principalmente a retratos de personajes públicos como los del filósofo Luis Juan Guerrero, el artista Amadeo Dell’acqua, el crítico Cayetano Córdova Iturburu, los retratos de sus hijas, un autorretrato -que encabeza el catálogo de la exposición en Concordia-, paisajes de Villa Urquiza, Tigre, Ezeiza, Concordia, Salto chico y Diamante; algunos bodegones con flores y estudios de desnudos a pluma.

En Diamante, la exposición en la Casa de El Diario, antigua residencia de la familia Etchevehere, contaba -según la prensa local- con obras de indudable valor, incluyendo una vista de la ciudad, donde «el pintor está penetrando con rara familiaridad en el ambiente peculiar de este pueblo» (Despierta mucho interés una muestra de arte, El Diario, Paraná, 27 de octubre de 1955). Anikó recuerda: «fuimos de vacaciones, pero nos quedamos seis meses debido a la poliomielitis que se propagaba en la capital», refiriéndose a una de las mayores epidemias en el país con más de 6.400 casos notificados al finalizar 1956.

La estadía de Szabó en Diamante, la más extensa de su gira, le permite profundizar en una amistad con otro artista migrante.

No es demasiado arriesgado pensar que László habrá sentido una empatía especial por Saito, quien venía de una tierra todavía más lejana que la suya. Dos destierros distintos: el de Szabó de Dobos es la historia de una familia refugiada. El de Saito, en cambio, es de alguien que viajó solo y que la fortuna le permitió esquivar la tragedia. Por ejemplo, no lograría concretar su deseo de ingresar a los Estados Unidos en 1937, un país que años más tarde arrestó y deportó a sus ciudadanos de origen japonés a los llamados «campos de entrenamiento» entre 1942 y 1948. En Argentina, ya instalado en la ciudad de Escobar, recibiría las noticias del padecimiento de Japón tras el fin de la guerra.

Recortes de El Diario sobre la estadía del pintor húngaro en Diamante

Intercambios

El contacto de ambos artistas resulta a vistas de hoy clave para el ingreso de Saito al mundo del arte. La razón es que después de este encuentro, el japonés pudo realizar en 1956 su primera exposición individual en Santa Fe. Todo indicaría que esta posibilidad fue a expensas de gestiones que realizara su nuevo amigo Szabó. Después vendrán salones, otras muestras individuales y premios, pero aún en noviembre de 1955, Saito de 48 años, trabajaba silenciosamente en su casa pintando kakemonos -pinturas de rollo colgantes, un formato típicamente japonés- según lo aprendido en su adolescencia y juventud en Tokio junto al destacado artista Kobori Tomoto. En ese momento, vivía con su esposa Graciela Otsuzi, sus dos hijas Aida y Norma o Ayako y Kinuko -sus nombres japoneses- y administraba una tintorería ubicada frente al domicilio vacacional de los Szabó de Dobos.

«Mi papá organizaba las llamadas Noches culturales de Diamante en la misma casa donde estábamos parando. Cada dos sábados se hacían exposiciones de cuadros, charlas y conferencias con empanadas y baile al final. Recuerdo que Saito concurría a esas reuniones» dice Anikó.

De su estadía en la Ciudad Blanca, Szabó no solo se llevó el retrato de su reciente amigo Saito Shosaku sino que además dibujó los rostros de Kinuko y de Susana y Roberto, hijos del poeta Francisco Tomat Guido. Estos acontecimientos y sus visiones anecdóticas son recordados por Susana Tomat, Anikó Szabó de Dobos y Aida Saito, que en aquel verano tenían entre 8 y 10 años, y jugaban juntas en el patio de la casona de los Etchevehere.

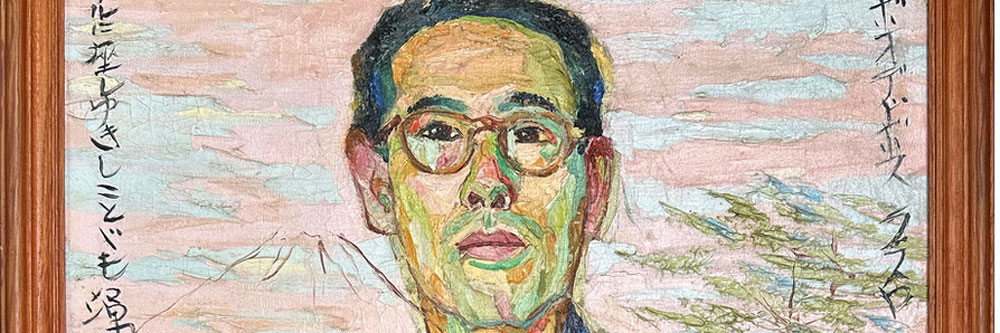

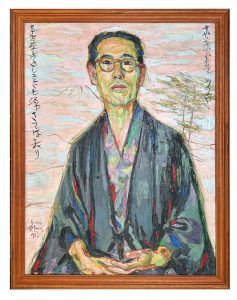

László retrató a Saito «rodeado de colores pastel claros que conjugan con lo que uno imagina como lo japonés» dice Anikó. Usa un kimono masculino y por encima una chaqueta haori atada al frente con el haori himo, un cordón de sujeción tejido con flecos. En el retrato pareciera sobresalir una prenda rosada que podría tratarse de una nagajuban, túnica informal que suele usarse por debajo del kimono.

Cuando se mira el rostro colorido de Saito y el reflejo verde del cristal de los anteojos quedan evidentes las declaraciones del crítico Córdova Iturburu: «estructura las formas sin ensuciar la pureza de sus tintes con negros o con grises, y sin debilitarlas en esfumaturas». Los pliegues de la ropa son «manchas casi planas de materia pictórica aplicada con generosidad. Las particularidades de su técnica proporcionan intensidad en sus atrevidos contrastes, la limpieza del color, su luminosidad y ese sabor tan grato y característico de sus superficies sabiamente trabajadas con espátula», según se lee en un documento firmado por Córdova Iturburu en agosto de 1955, y que se encuentra en el archivo de las hijas del húngaro.

«Mirando el retrato, descubrí que las líneas de las montañas y el arbolito pasan encima del cuerpo del personaje. O sea que Saito estaría sumergido en el paisaje» dice Anikó. La espátula marca el perfil de lo que podría interpretarse como una versión del monte Fuji y esa misma incisión es el surco que ingresa por el mentón y llega al cuello.

Saito mira al frente con la mano izquierda sobre la derecha recordando un gesto de meditación. Dispuestos de manera vertical, los caracteres japoneses presuntamente escritos por Saito y dados a copiar a su nuevo amigo en el lienzo, podrían traducirse como «aburrido de estar sentado como un modelo y sumido en pensamientos, cosas aparecen y desaparecen de mi mente». En un cielo rosado y celeste, casi nacarado, a la derecha se lee en silabario katakana, utilizado usualmente para palabras extranjeras y adecuando al japonés el nombre de Laszlo: サボオ デ ドボス ラズロ – Saboo de Dobosu Razuro.

Retrato de Saito Shosaku en Diamante, Entre Ríos (1955). Autor: László Szabó de Dobos. Óleo sobre lienzo. 60 x 80 cm. Colección particular Anikó Szabó de Dobos.

A su vez, en los archivos personales de la familia Szabó de Dobos se ha conservado una tinta de un paisaje donde se distingue con claridad la firma 佛子 bushii, que usaba Saito para firmar sus poemas, apresuradamente traducido como «pequeño buda, hijo de buda, aprendiz iluminado», un seudónimo presuntamente otorgado por su maestro.

Esta obra se puede pensar como una especie de intercambio entre artistas. Saito pintó con una sintaxis tradicional japonesa, monocromo, en la técnica de sumi-e. El vacío ocupa un gran porcentaje en la composición. El escritor y poeta sinofrancés François Cheng advierte que este espacio no es un olvido, ni una falta de un algo, sino que debe ser entendido como un estado originario hacia el cual debe tender todo ser. El vacío es un elemento o lugar desde donde se operan las transformaciones y está vinculado con el principio de alternancia del yin-yang. Estos esquemas filosóficos importados a Japón desde China y nutridos a lo largo de los siglos entre las tradiciones budistas zen, del sintoísmo y originariamente del taoísmo han propuesto lineamientos fuertes para las artes, y especialmente para la representación de la naturaleza.

Una escalinata conduce a la entrada de una vivienda en un entorno de montañas que se despliegan en capas hasta perderse. Al fondo hay agua, o tal vez cielo o incluso las dos cosas. El término japonés sansui para referirse a la representación artística del paisaje se traduce como montaña y agua, elementos que según estas tradiciones están en movimiento permanente, son intercambiables, sin definición sobre dónde empieza una y termina la otra.

Un poema de Saito en el margen superior derecho: «la patria está tan lejos que se está volviendo vaga. Mi rostro es triste y también el rostro de mi amigo». La inscripción es poco clara, «tal vez se refiera a que ambos tienen cara triste porque extrañan su tierra» concluyen Koko Yokozawa y Kazuyo Wada, dos japonesas consultadas especialmente para esta nota, después de varios intercambios y conjeturas por la dificultad de la escritura. Creen que tal vez usó una gramática que hoy se encuentra en desuso o que pudo haber cometido algún descuido después de tantos años permaneciendo fuera de su país natal.

Como en la leyenda de Wu Daozi, el artista chino que desapareció en las brumas de su propio paisaje después de pintarlo, Aida dice que su padre «andaba en las nubes». Susana y Anikó recuerdan haber escuchado la anécdota de que una vez Saito quemó un saco en su tintorería por tener la mirada -y el ánimo- perdido en unas presuntas brumas de la calle San Martín.

Saito Shosaku. Sin título (paisaje) (c. 1956). Sumi-e sobre papel. 34 x 42 cm.

Finalmente, estas imágenes son el testimonio de un vínculo que no está inscripto en ningún otro lugar. Funcionan como obras cápsulas, de una escritura a destiempo, de un tránsito, de una manera de pensarse y representarse migrante en aquellos años 50, posiblemente muy distinta a las que puedan suponerse en el actual mundo globalizado. Enrique Estrada Bello tenía razón, el retrato cuenta con todas estas «cosas dentro». Este intercambio de obras dedicadas refuerza una hipótesis que funciona para Saito como para otros tantos artistas regionales: que la propia afectividad, sumada a un fuerte sentido de cooperación, es lo que ha permitido la supervivencia en el tiempo de su legado artístico.

Terminado el verano en Diamante (Anikó cree que se despidió de sus amigas pasados los carnavales de 1956) es el cierre de la gira artística por la región y Szabó de Dobos agregó un lienzo más a la lista de obras expuestas. Poco se sabe sobre su estancia en Santa Fe, pero algo es cierto, y es que luego de ese verano y de ese retrato, Saito concretó, como se indicó, su exposición individual en el salón del Diario La Capital de Rosario en la ciudad de Santa Fe. La muestra contaba con 30 pinturas sobre papel y algunos kakemonos que mostraban paisajes y motivos regionales y japoneses. La prensa describió sus trabajos artísticos en estos términos: «esquemáticos, decorativos y de línea y color suave, estos dibujos corresponden a una sensibilidad distinta a la nuestra» (Diario El Litoral, viernes 10 de agosto de 1956).

Si te interesa lo que hacemos, podés suscribirte a la revista o convidarnos un matecito

.