TEXTO ANDREA SOSA ALFONZO *

ILUSTRACIÓN DE PORTADA NADIA SUR

FOTOGRAFÍAS ARCHIVO SEDINCI y ARCHIVO UNER

.

.

Contar la historia de una universidad es, principalmente, hablar de los procesos sociales, políticos y culturales que trazan el futuro. En ese recorrido hay datos que están en los libros, así como en la letra de las leyes que sostienen aspectos como la gratuidad, la autonomía y el derecho a la educación superior. Pero sobre todo repasar esos acontecimientos sociales y culturales supone algo subjetivo y recortado.

La idea de universidad, y por ende de educación pública, se construye a partir del pensamiento y acciones de muchas personas que quisieron construir en Argentina y especialmente en Entre Ríos, la posibilidad de un futuro amplio e inclusivo. Las proclamas de igualdad, democracia, autonomía y compromiso con la sociedad aparecieron allá por primera vez en 1918 con un acontecimiento que fue enorme: la Reforma Universitaria. Desde ese entonces, esos ideales se impregnaron en la sociedad y contagiaron generacionalmente a un proyecto de país que se resume en la posibilidad de pensar que las condiciones de desigualdad e inequidad podían ser revertidas no sólo desde la educación, sino también a partir de un hecho colectivo: transformar el presente. Estas ideas se profundizaron en 1949 durante el primer gobierno peronista cuando se estableció la gratuidad de la educación universitaria, que posibilitó que los hijos e hijas de esa clase trabajadora en auge pudieran acceder a la educación superior.

Reforma Universitaria de 1918

En 1973 mientras en Argentina estaba el gobierno de facto conducido por el General Lanusse, ocurrió un hecho fantástico: se sancionó la ley que dio origen a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)[1], que reunió en un solo proyecto a diversas instituciones universitarias que ya existían en la provincia y la región. Pero esto fue el resultado imprevisto de un espíritu generacional de la época, que sembró ideas o sueños; o las dos cosas a la vez: ¿Era posible crear una universidad? ¿Existía la posibilidad de que miles de jóvenes entrerrianos/as tuvieran la oportunidad de acceder a la educación pública superior sin que eso implicara un éxodo hacia otras ciudades? Parece algo naif pero la opción de poder elegir donde estudiar abre una puerta muy significativa para las/os jóvenes. Y si esa puerta es ancha, y asegura el ingreso de las mayorías, mucho más importante todavía. Lo cierto es que estos procesos sociales que ocurrieron en Entre Ríos, también tuvieron réplicas en otras provincias, en lo que se denominó el Plan Taquini[2]. Este Plan fue algo así como un parpadeo político en la historia porque no estaban dadas las condiciones democráticas para decir «necesitamos un nuevo momento de expansión del sistema universitario y que además sea federal»[3].

Al comenzar el siglo XX en Argentina, si no vivías en Córdoba, Buenos Aires, La Plata o Santa Fé, estabas out de realizar cualquier estudio universitario. Existen documentos teóricos que mencionan que el Plan Taquini consistía en una respuesta vinculada a la descentralización del sistema universitario, con principal foco en el desarrollo económico nacional pero también en la necesidad de federalizar el sistema para evitar la creciente politización de las casas de estudio más tradicionales, es decir frenar los efectos de la movilización estudiantil — vale recordar importantes estallidos populares de la época como el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, entre otros, que fueron el resultado de una creciente politización y radicalización de la juventud, y una base importante de reclutamiento para las organizaciones políticas del período –. En este sentido, otros estudios señalan inclusive que el Plan Taquini fue encontrado en los informes de la Secretaría de Inteligencia del Estado y otros organismos de la inteligencia militar vinculados al seguimiento del crecimiento de un cierto descontento social y polarización política del estudiantado.

De esta forma, la última dictadura cívico-militar (1976-1983) no sólo interrumpió una esperanza de futuro para esas jóvenes universidades que nacían con una mirada situada, regional y descentralizada, sino principalmente, tuvo efectos devastadores sobre generaciones enteras con desapariciones forzosas, detenciones y torturas en centros clandestinos y una persecución ideológica que provocó una gran fuga de cerebros.

Mientras la recuperación democrática lamía sus heridas, el retorno al país de intelectuales, docentes, estudiantes e investigadores/as exiliados/as fue una reparación enorme de esas grietas que aún laten en las aulas. La UNER tenía algunas características que para muchos hubiera sido un problemón, estaba dispersa y entramada en culturas litoraleñas de uno y otro río que hasta hicieron nombrarla con diferentes acentuaciones. Sin embargo, la dispersión geográfica se convirtió en una estrategia geopolítica y educativa interesante como respuesta a los giros económicos, sociales y culturales que colocaban a Entre Ríos en un mapa nacional y regional. No sólo Argentina salía tímidamente de años de dictadura, también latían las venas abiertas de una América Latina debilitada. Hubo que resistir con esfuerzo el sometimiento que hasta entonces habían ejercido las miradas económicas y políticas norteamericanas y europeas. En este contexto, en las universidades nacionales se fueron impulsando nuevas cátedras y espacios de pensamiento de la mano de corrientes teóricas nacionales y nuestroamericanas para que la lucha de las ideas tuviera una segunda primavera.

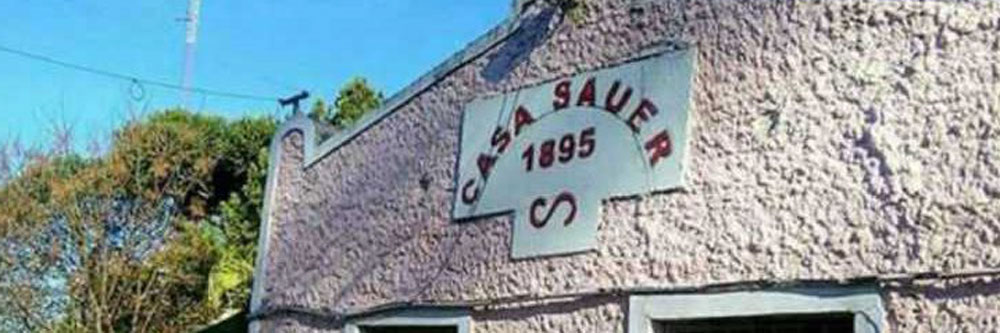

Fachada histórica del Rectorado de la UNER

Hay datos que están en los libros y hay otros que forman parte de una memoria colectiva: la revalorización de la autonomía universitaria y de la gratuidad de la enseñanza, permitió que generaciones nunca antes alcanzadas contaran con la posibilidad de continuar sus estudios en el lugar donde desarrollaban sus vidas, e incluso que fueran las primeras generaciones en graduarse en la Universidad. Que las trayectorias educativas transcurran con docentes que invitan a pensar problemáticas locales y provinciales, son un horizonte de posibilidad que nos habla sobre el derecho a la educación en clave colectiva. ¿Qué sería de la transformación social sin las condiciones de movilidad, ascenso e igualdad?

El pueblo entrerriano supo leer esta clave desde el comienzo en esas incipientes reuniones donde movimientos sociales, rurales, políticos, sindicales, educativos e intelectuales confluyeron para pensar y construir una universidad con anclaje regional, con la voluntad de situar (nos) mirando los contextos nacionales y globales desde una perspectiva específica, la de las provincias. No es menor ese dato porque como la historia va y viene, siempre es necesario reafirmar la necesidad de tener pluralidad de voces y de saberes para pensar la universidad desde una pedagogía de la exploración, como la que hicieron aquellas primeras entrerrianas y entrerrianos que a fines de los sesentas trazaron un suceso de creación.

Una clase en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER

No somos nada sin nosotres

El derecho a la educación no sólo supone una dimensión individual e intrínseca a quién transita una universidad, sino que existe otra cuestión que surge de esta suma de individualidades y es la equidad para la transformación social. Sobre esta tarea cae lo que se dio en llamar la segunda reforma universitaria y es la inclusión de las políticas de género y transversalización en las universidades. Si bien las demandas sociales de mujeres y diversidades ya tiene una larga épica en sus hombros, es más reciente en el sistema universitario el desarrollo de áreas de género y diversidades, o la creación de protocolos de actuación que promuevan ámbitos libres de violencias sexistas. La historia de los cincuenta años de la UNER también son lupeados en clave de género para desarrollar nuevos marcos de interpretación.

No somos nada sin nosotres es una frase potente para decir personalicemos y politicemos las instituciones y lo que con ellas hacemos. El historiador y querido Horacio González dejó entre muchas ideas una muy inspiradora donde sostenía que «una linda expresión para pensar la vida histórica es la resistencia» haciendo un puente con las ideas más explícitas que tuvieron las izquierdas durante el período de la Reforma, por ejemplo, sobre la toma del poder. González dice que «la toma del poder es un concepto cristalizado». En cambio, lo que debemos preguntarnos es si aquello que estamos ideando o accionando, va a reproducirlo o lo va a cambiar. En cuyo caso, dice Horacio, «¿para qué tomar ese poder y no crear otro?». Es una pregunta muy valiosa para pensar la historia de las universidades públicas porque está tejida en estas reflexiones constantes que se actualizan con nuevas y diversas miradas de quiénes las integran, las hacen, las resisten, las moldean, las critican, las sueñan, acá y en todo el país.

Ilustración Nadia Sur

![]()

[1] La Universidad Nacional de Entre Ríos fue fundada por Ley Nº 20.366 el 10 de mayo de 1973 a fines de lo que se dio en llamar tercer peronismo. La creación ocurre durante el gobierno de facto del Gral. Lanusse, y recién en diciembre de 1973, durante la presidencia del Dr. Héctor Cámpora, se aprobó definitivamente.

[2] El doctor Alberto Taquini, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, había presentado un proyecto en 1968 para la creación de universidades nacionales en distintas localidades del territorio nacional. El estado público que tomó la propuesta en aquellas poblaciones donde estaba prevista la apertura de casas de estudio generó un aumento de la demanda que hicieron que esa política se popularizada con ese nombre.

[3] El plan Taquini previó la fundación de las universidades nacionales de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Lomas de Zamora, Catamarca, Luján, Misiones, Salta, San Juan, Río Cuarto, San Luis y Santiago del Estero, entre otras.

![]()

* Andrea Sosa Alfonzo es Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Especialista en Comunicación Digital. Diplomada en Género, Raza e Injusticia. Periodista. Directora de Revista RIBERAS UNER.